عبد الرحمن الكواكبي: رائد النهضة العربية ومفكّر الاستبداد والحرية

في خضم ظلام سياسي وثقافي كثيف خيّم على المشرق العربي خلال أواخر القرن التاسع عشر، برز عبد الرحمن الكواكبي كأحد أكثر الأصوات تحريضًا على التنوير والتحرر، ومقاومة الاستبداد بكل صوره. لم يكن الكواكبي مجرّد كاتب أو صحفي غاضب من سلطات عصره، بل كان مؤسّساً لمشروع فكري متكامل سابق لعصره، يستهدف تفكيك بنية الاستبداد في العالم الإسلامي وإعادة بناء المجتمع على أسس من الحرية والعقلانية والدستور.

من هو الكواكبي؟ سياق الولادة والنشأة

ولد عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي في مدينة حلب عام 1855، في أسرة علمية ذات نسب ديني يعود إلى آل البيت. وقد ترعرع في بيئة دينية محافظة، حيث بدأ تعليمه في المدارس الشرعية، ثم انفتح على المدارس الحديثة وتعلم التركية والفارسية، وهو ما مكّنه لاحقًا من التفاعل مع التيارات الفكرية المختلفة داخل وخارج الدولة العثمانية.

شكلت حلب، بوصفها مركزًا حضاريًا وثقافيًا متعدد الأعراق، حاضنة ملهمة لصعود شخصية كالكواكبي، جمعت بين الروح الإسلامية العريقة والانفتاح على الفكر الإصلاحي الحديث، مما رسّخ في وعيه المبكر أهمية العقل والحرية والشورى كوسائل لإصلاح الأمة.

من الصحافة إلى السجون.. درب الإصلاح المكلِّف

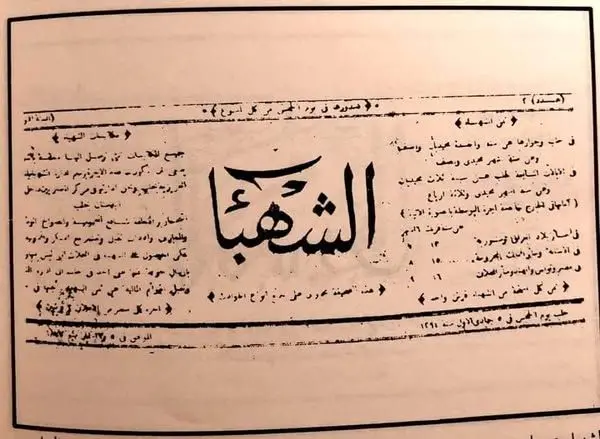

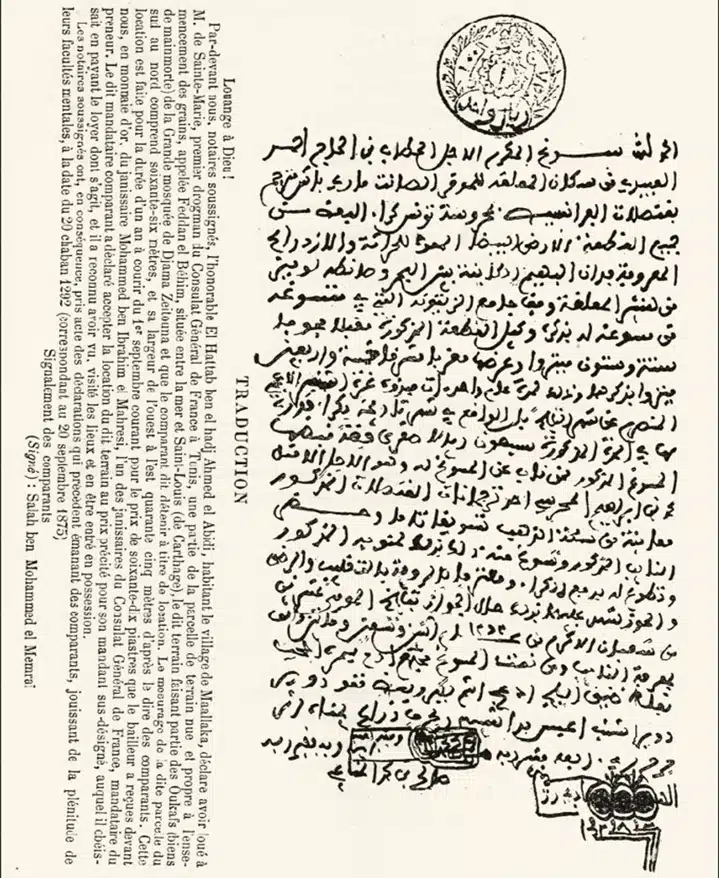

بدأ الكواكبي مسيرته المهنية بالصحافة، فكتب في صحيفة “الفرات” الرسمية، ثم أسس لاحقًا صحيفتي “الشهباء” و”الاعتدال”، اللتين شكّلتا منبرًا جريئًا لطرح أفكاره الثورية. لكن نقده الصريح للسلطة العثمانية، وفضحه لفساد الإدارة والظلم الواقع على الشعوب العربية، جعله هدفًا للملاحقة والإقصاء.

تعرّض للسجن مرارًا، وأُجبر على الاستقالة من مناصب حكومية مهمة، منها رئاسة المحكمة الشرعية ومأمور الإجراء، وكان حكم الإعدام قد صدر بحقه بتهمة “الخيانة”، قبل أن يُنقل لمحاكمة في بيروت ويُبرّأ لاحقاً. هذه المحن لم تكسره، بل زادته تصميمًا، فغادر إلى القاهرة عام 1898، حيث وجد في أجوائها الفكرية الحرّة مسرحًا مناسبًا لتكثيف مشروعه التنويري.

الفكر الإصلاحي عند الكواكبي: تفكيك الاستبداد وإحياء العقل

في القاهرة، أصدر أهم مؤلفين له: “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” و**”أم القرى”**، حيث قدم رؤيته الجذرية حول أسباب التراجع الحضاري في العالم الإسلامي، رابطًا بين الاستبداد السياسي والانحطاط الديني والاجتماعي.

أدرك الكواكبي أن الاستبداد ليس فقط حاكمًا جائرًا، بل “نظام شامل” له أدواته: التعليم المزيف، الدين المؤمم، الإعلام المأجور، والعقلية المنهزمة. لذلك كان مشروعه يهدف إلى تحرير العقل الإسلامي من قيوده، داعياً إلى الشورى والدستور والعدالة الاجتماعية باعتبارها الركائز الحقيقية لأي نهضة.

وقد كتب الكواكبي بجرأة أن الحاكم المستبد لا يُصلح حال أمة، بل يسحق دينها، وعقلها، وأخلاقها، قائلاً في وصف الاستبداد:

“الاستبداد لو كان رجلاً، وأراد أن يحتسب وينتسب، لقال: أنا الشرّ، وأبي الظلم، وأمّي الإساءة، وعمي الضرّ، وخالي الذلّ…”

هذا الأسلوب الأدبي الساحر، المحمّل بالرمز والسخرية، جعل كتبه تتجاوز حدود النخبة إلى عامة القراء، وأسّس لتيار فكري لم يتوقف تأثيره حتى يومنا هذا.

الدين في فكر الكواكبي: الحرية لا الوصاية

اعتبر الكواكبي أن الدين الإسلامي في جوهره دين عقل وحرية، لا وصاية وطغيان، لكنه حذّر من “الاستبداد الديني”، أي استخدام الدين كغطاء لقمع الناس، وهو ما اعتبره انحرافًا عن مقاصد الشريعة. وقد سبق بهذه الفكرة لاحقين مثل علي عبد الرازق، ممهّدًا الطريق لطرح عميق حول العلاقة بين الدين والدولة في الفكر العربي الحديث.

“أم القرى”: مؤتمر النهضة المتخيل

في كتابه “أم القرى”، ابتكر الكواكبي نموذجًا تخييليًا لإصلاح شامل، عبر مؤتمر يُعقد في مكة ويجمع مفكرين من أرجاء العالم الإسلامي يناقشون مشكلات الأمة. هذا الأسلوب الذكي مكنه من تمرير أفكار كبرى حول العدالة والمرأة والتعليم دون الوقوع في قبضة الرقابة.

المفهوم العميق للحرية والمواطنة

من بين سبقاته الفكرية البارزة، حديثه عن المواطنة المتساوية، حيث رفض التمييز الديني أو الطائفي، ودعا إلى إشراك غير المسلمين في الشأن العام، وهو موقف تقدّمي نادر في زمنه.

كما شدد على أن الحرية لا تُمنح من السلطة، بل تُنتزع عبر الوعي الشعبي والتنظيم المدني. فكان يرى أن الأمة التي ترضخ للاستبداد تستحقه، وأن الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، من الإنسان الحر الذي يُقرر أن لا يكون عبدًا.

نحو الشورى الدستورية: الحداثة بروح إسلامية

على خلاف بعض دعاة التحديث في عصره، لم يرفض الكواكبي الإسلام كمصدر للشرعية، لكنه دعا إلى تأصيل مفهوم الشورى الدستورية، أي إقامة أنظمة حكم تستند إلى الإرادة الشعبية، والدساتير، والفصل بين السلطات، مع مراعاة القيم الثقافية الإسلامية.

إرث خالد.. وذكرى لا تموت

توفي الكواكبي في 15 يونيو/حزيران 1902 عن عمر لم يتجاوز 47 عامًا، لكن أثره تجاوز الزمان والمكان. دُفن في القاهرة، وقيل إن نهايته لم تكن طبيعية، بل دُس له السم، وهو ما لم يُؤكَّد تاريخيًا. وعلى قبره كُتب:

“هنا رجلُ الدنيا، هنا مهبط التقى

هنا خير مظلوم، هنا خير كاتب”

وقد تنازعت التيارات الفكرية تفسير فكره: رآه الإسلاميون مصلحًا دينيًا، ورآه القوميون عربيًا أصيلاً، ورآه الليبراليون مفكرًا دستورياً، ما يعكس غنى وتعدد أبعاد مشروعه.

الكواكبي في زمننا: صوت لا يزال يُسمع

لا تزال كتابات الكواكبي تُقرأ في الجامعات، وتُدرس في سياق النقاش حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي. وقد أثّر في شخصيات لاحقة مثل محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وساطع الحصري، ومحمد عابد الجابري، ومحمد عمارة، وغيرهم.

وفي زمن الربيع العربي، عادت مقولاته لتكون شعارًا: أن الاستبداد لا يسقط إلا حين يرفض الناس أن يكونوا عبيدًا، وأن الدولة المدنية الدستورية ليست مشروعاً غربياً، بل ضرورة عربية-إسلامية إذا ما أردنا نهضة حقيقية.

خلاصة القول:

إن عبد الرحمن الكواكبي لم يكن مفكراً عابراً في زمن مضطرب، بل كان ثورة فكرية قائمة بذاتها، تتحدى الطغيان، وتُنير درب الإصلاح، وتضع العقل والحرية والعدالة في قلب المشروع الإسلامي. وبالرغم من مرور أكثر من قرن على وفاته، لا يزال فكره ينبض بالحياة، ويشكّل مرجعًا مهمًا لكل من يسعى إلى بناء دولة عادلة، ومجتمع حر، وأمة ترفض الاستبداد بكل وجوهه.

إرسال التعليق