قرنان من النهب المنظم للآثار التونسية: كيف تحوّل الدبلوماسيون والعلماء الأوروبيون إلى لصوص حضارة بثياب رسمية؟

تمهيد: مغارة تُنهب على مرأى من العالم

حين نتصفح تاريخ نهب الآثار التونسية، لا يمكننا إلا أن نستحضر أسطورة “علي بابا والأربعين حرامي”، لكن بنسخة أكثر دهاءً وشرعية ظاهرية؛ فهنا لا يظهر اللصوص بوجوه قبيحة أو عباءات سوداء، بل بأزياء أنيقة وبدلات دبلوماسية وربطات عنق. إنهم علماء، قناصل، مستكشفون وضباط جيش، لكنهم في العمق لصوصٌ من طراز رفيع، نهبوا ماضي شعب بأكمله، واحتكروا كنوزه في قاعات متاحف أوروبا وأمريكا، محولين الذاكرة التاريخية التونسية إلى مقتنيات غربية مرصعة بلوحات تفسيرية باهتة تجهل أو تتجاهل موطنها الأصلي.

كنوز مغدورة… من الجم إلى اللوفر

بين جنبات متحف اللوفر الباريسي، يقف تمثال صغير من الطين الوردي يبلغ طوله 12 سنتيمتراً، يصور امرأة فوق ثور، يقال إنه صُنع في القرن الثاني الميلادي. لكن ما لا يُذكر في قاعة العرض أن هذا التمثال سُرق من مدينة الجم التونسية – درّة المعمار الروماني في شمال إفريقيا – وأنه وصل إلى فرنسا عبر فنان يدعى أوديلون ريدون، الذي امتلك مجموعة كاملة من القطع الأثرية التونسية.

ولا يقتصر الأمر على اللوفر. فالمتاحف الأوروبية تعجّ بآلاف القطع التي خرجت من تونس على مدار قرنين كاملين، سواء عبر الشراء القسري، أو التهريب، أو بعقود “استكشافية” صيغت بلغة علمية ولكن أهدافها كانت استعمارية بحتة.

“علماء” ودبلوماسيون: لصوص تحت حماية العلم

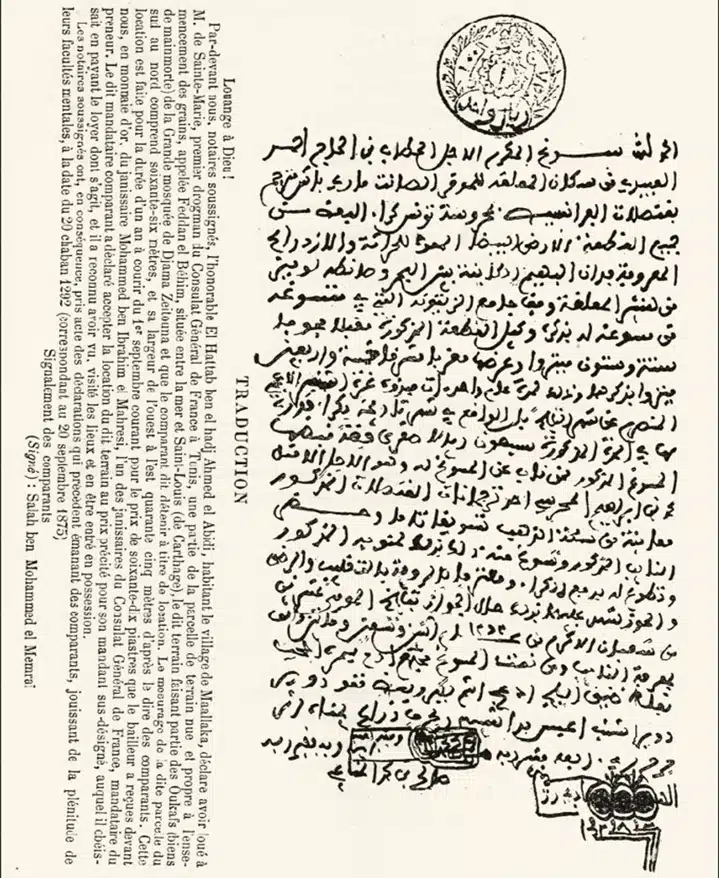

قبل الاحتلال الفرنسي الرسمي عام 1881، كانت تونس مسرحاً لبعثات أوروبية جاءت تحت مسمى “أبحاث علمية”، لكن حقيقتها كانت عمليات تنقيب ونهب منظم. القنصل البريطاني توماس ريد، على سبيل المثال، لم يتردد في تمويل حفريات خاصة به، نقل على إثرها أعمدة كاملة من كاتدرائية أثرية إلى لندن، وأسقط ضريحاً بونيقياً كاملاً أثناء سرقته لنقوشه.

وفي القنصلية الفرنسية، كان إيفاريست بريكو دو سانت ماري يستغل منصبه لترحيل عشرات الصناديق المليئة بالمسلات الفينيقية والنقوش إلى باريس، والتي غرقت لاحقاً في البحر عندما احترقت السفينة الحاملة لها، لتعود بعض المسلات إلى الظهور بعد أكثر من قرن تحت البحر.

النهب باسم التبشير والخرائط العلمية

لم يكن الأمر مقتصراً على القناصل، بل شاركت فيه البعثات التبشيرية مثل الآباء البيض، الذين جمعوا القطع الأثرية من مختلف أنحاء البلاد وهرّبوها إلى أوروبا. وكذلك فعل القنصل الدانماركي فالبي الذي وضع أول خريطة للآثار في قرطاج، بتمويل من جمعيات أوروبية باعت جزءاً من القطع المكتشفة لتمويل التنقيب نفسه!

كما أقنع الكونت الفرنسي موريس دي هيرسون الحكومة الفرنسية بمنحه مهمة علمية مجانية للتنقيب في أوتيك، رغم أنه لم يكن مؤهلاً علمياً لذلك، وتمكّن من نقل كميات هائلة من الآثار إلى فرنسا، حيث عرضها لاحقاً في متحف اللوفر.

الاحتلال الفرنسي: عندما صارت السرقة قانوناً

مع بداية الاستعمار، أُقرت قوانين تنظم عملية التنقيب – لكنها في الحقيقة شرعتت النهب. فمرسوم 1882 أعطى مكتشفي الآثار الحق في امتلاك نصف ما يجدونه! وفي أحد النزاعات، جرى تقسيم فسيفساء إلى نصفين بين السكك الحديدية الفرنسية وضابط عسكري، كأنها كعكة زفاف.

وبموجب مرسوم 1886، تولّت فرنسا رسمياً إدارة الآثار التونسية، لكنها استخدمت ذلك ذريعة لنقل أجمل القطع إلى باريس بدعوى أنها ذات “قيمة حضارية عالمية”، بينما تُركت القطع “الثانوية” لتونس، حسب رأيهم.

الجيش الفرنسي يدخل خط النهب

لم يكتف الجيش الفرنسي بدور الحماية، بل أصبح لاعباً نشطاً في التنقيب والنهب. ففي مواقع مثل “مينانكس” قرب جربة، و”طينة” قرب صفاقس، أشرف الجنود الفرنسيون على عمليات تنقيب استخرجوا منها رفات وتماثيل وفسيفساء، كثير منها اختفى بسبب التناوب المستمر للوحدات العسكرية في المكان.

وتشير تقارير إلى أن الجنود كانوا يبيعون ما يعثرون عليه لباحثين أجانب، وحتى قادتهم تواطؤوا معهم في إخفاء المسروقات، خاصة في مدينة سوسة، حيث تحوّلت بعض مقتنياتهم إلى “متاحف خاصة” معترف بها.

من بن علي إلى ما بعد الثورة: لصوص بأزياء مدنية

لم ينتهِ النهب بخروج الاحتلال. فقد شهدت تونس الحديثة، خاصة خلال فترة حكم زين العابدين بن علي، توسعاً في تجارة الآثار غير المشروعة، بغطاء من نخبه الحاكمة. وقد وثقت دراسات موثوقة مثل “ثقافة في حالة خراب” كيف كانت عائلات نافذة تدير شبكات تنقيب وتهريب وبيع إلى دول مثل إيطاليا ومالطا وفرنسا.

ما بعد الثورة لم يكن أفضل حالاً، إذ دخل الهواة والمغامرون المشهد، فشهدت تونس ارتفاعاً في محاولات تهريب الآثار، مع ضعف الرقابة واتساع دائرة الفقر والفساد.

خاتمة: هل يمكن استرداد ذاكرة منهوبة؟

إن ما تعرضت له تونس من نهب أثري ليس مجرد فقدان لمقتنيات، بل هو تجريف لذاكرة جماعية وهوية حضارية. فمن قرطاج إلى الجم، ومن أوتيك إلى دقة، تعرّضت البلاد لواحدة من أطول وأخطر عمليات السطو الثقافي في العالم الحديث، شارك فيها دبلوماسيون، علماء، جنود، رجال دين، وساسة، تحت مسميات شتى.

إن استعادة الآثار المسروقة من المتاحف العالمية ليست مهمة قانونية فحسب، بل هي مسؤولية حضارية وأخلاقية تتطلب توثيقاً دقيقاً، وحملة إعلامية وقانونية متكاملة، تعيد الاعتبار لماضٍ نُهب تحت أعين الجميع، دون أن يُرفع الصوت كفاية.

إرسال التعليق